絵は、空腹のときに見るべしと言ったのは、アーネスト・ヘミングウェイだった。

「もし、おなかがからっぽで腹ペコだったら、絵はすべて、鋭くなり、いっそう明らかに、いっそう美しく見えるのだった。私は空腹のとき、セザンヌをいっそうよく理解し、彼の風景画の描き方の真相を見てとることを学んだ」(ヘミングウェイ『移動祝祭日』)。

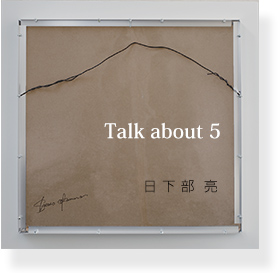

岡村さんがいつごろから絵を描き溜めはじめていたのかは判然としないのだが、ある日気がついたら、アトリエにいる岡村さんの周りには、複数の描きあげた油彩画やまだ未完成の描きかけのキャンバスが、びっしりと置かれているのだった。

それまでは、岡村さんがなにか絵を描いているらしいということは分かっていたのだが、失礼ながら、さして関心を払ってはいなかった。絵を描くといっても、グラフィック・デザインの仕事の合間に、ちょっとした手すさびとして絵筆を握っているのだろうくらいに、勝手に思っていたからだ。余暇にあくまでも余技としての絵を描くいわゆる日曜画家の仲間といった認識しかなかった。

ところがその日、仕事で岡村さんの制作プロダクションを訪れたついでに、すぐ近くにあった岡村さんのアトリエに寄ってみたのだが、そのとき目に飛びこんできたのは、「無数の重なりあった赤い手が、渦を巻いて回っているように見える」大きな不思議な絵であった。

その絵の前に立ったとき、私の頭からは、日曜画家といった古くさい固定観念は消し飛んでいた。稚気と狂気がない交ぜになったかのような、あやしい気配を発しているその奇怪な「手の絵」は、どう見たって、清く正しく退屈な日曜画家のものではなかった。ひとりの、名状しがたい情念をはらんだペインター(画家)が、さりげなく、しかし厳然として、そこには存在しているのだった。

そのとき私は、確かに空腹だったかもしれない。ヘミングウェイの言葉ではないけれど、岡村さんの不思議な「手の絵」は、私のからっぽなおなかに鋭い一撃を加えてきたのだった。

以来、画家としての岡村さんの仕事を注視しつづけているわけだが、あるとき訪れた岡村さんのアトリエで目にしたのは、「手」のシリーズとはまったくテーマを異にする野菜や果実を素材とした遊び心とウイットに満ちた作品たちであった。

「キャベツの断面のなかに潜んでいる怪しいヒトの貌」、「怒りの表情をたたえたピーマンの断面」、「苺の内部でやすらいでいる聖母子像」──なんとも奇妙で、愉快な作品たちが、見る者の目を愉しませてくれるのだが、それにしても、この作風の変わりようの激しさには驚かされたものだ。

画家というと、同じテーマを十年一日のごとく、飽きることなく描きつづけるといったイメージがあるのだが、どうも岡村さんは、こうした範疇に入らない「変容の人」であるらしい。そういえば、あるときは「切り絵」に熱中してみたり、またあるときは、「墨絵」に遊んでみたりと、守備範囲はどんどん広がりつづけてゆくのだった。

そんなある日、「岡村さんの絵の変わりようには、ほんとに感じ入るね」と言ってみたところ、「俺はなんにもないから。からっぽだから」と照れくさげな答えが、笑いとともに返ってきた。その答えを聞いたとき、自虐めいたその言葉とは裏腹に、しんから描きたいものを追い求めて屈しない勁い情念の揺らめきを感じたものだった。

岡村さんの変容ぶりは、10年後、こんどはどんな果実に結実しているか。

愉しみに待ちたいものである。

日下部 亮(クサカベ・リョウ)

■1939年生まれ。広告代理店勤務のコピーライターを経て、1980年よりフリーランス・ライターとして活動。日立家電、カネボウ、味の素、服部セイコー、ボルボなどの広告コピー制作に携わるかたわら、雑誌、企業誌の取材・インタビュー記事を手がける。メンズ ファッション誌『男子専科』のカバーストーリー(表紙の人)の取材・インタビューを10数年にわたって担当。俳句創作にも取り組む。俳人協会会員