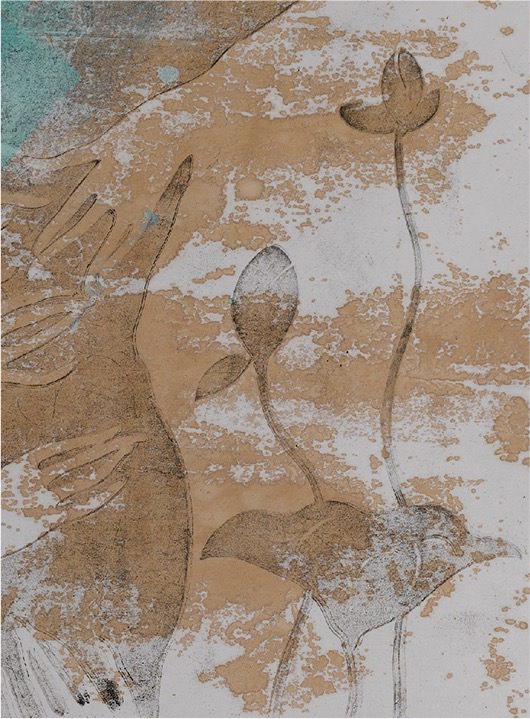

越境する。境界を越えて自在に行き来する。そして、XからYへ、YからXへと、日常の態様を脱し変容する。こうした「化体(transfiguration)」への願望を、人はわれ知らず抱いているものである。

このような視点から見る時、「男」「女」という呼称は社会習慣に従った便宜上の区分けに過ぎず、当然のことながら、呼吸し鼓動する存在としてのヒトの本質から遠く隔たっていると言っていい。

このような視点から見る時、「男」「女」という呼称は社会習慣に従った便宜上の区分けに過ぎず、当然のことながら、呼吸し鼓動する存在としてのヒトの本質から遠く隔たっていると言っていい。

かつてギリシャの哲人は「アンドラジネス(Androgynous)」という一語を発明して、ヒトの内部に潜むある原形質の秘密を解き明かして見せた。両性具有を意味するこの言葉が、はるかな時を越えていま、私を強く鼓舞し、刺激しつづけてやまないのはなぜだろうか、それはおそらく越境自在を意味する自由さへの共感であると同時に、硬直した性別イメージに安住する良識へのささやかな反発であり、自身の内部の変容力を活性化させたいという思いに他ならないように思える。

自然界にはまさにアンドラジネスを体現した生き物が存在しているのをご存じだろうか。突然変異したナガサキアゲハ(ギナンドロモルフ)は、右の翅がオス、左の翅がメスという両性具有形として森の中を美しくも鮮やかに浮遊している。その優美な姿こそ、男らしさ・女らしさという旧態依然の呪縛から逃れられない疲弊した現代人への見事かつ痛烈な「復讐」のように、私には見えるのである。

グローバル・クライシスが叫ばれ、人・自然・環境のあらゆる場面で多様な「変容」への問いを突き付けられている1998年世紀末。「アンドラジネス=両性具有」のイメージは、停滞と陳腐化の袋小路を抜け出す知恵と感性と変容へのエナジーの活力源となり得るのではないか。

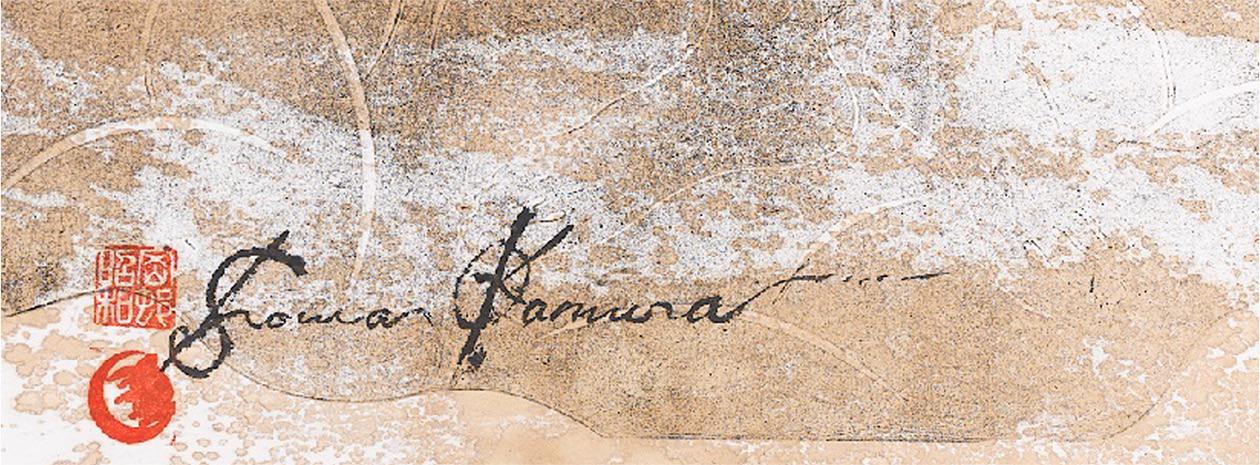

いずれにせよ、境界を越え合う自由を悦び、言祝ぐ柔軟で寛容なる精神のかがやきを、私は自分の作品達に凝縮させる仕事にいささか熱中してきたつもりである。